| 私の好きな風景 | ||||

| オホーツク海沿岸 | 風景ー1 | 風景ー2 | 知床岬 | 紋別・佐呂間 |

オホーツク文化の担い手により、 続縄文人は東北へ!!

舟を用いた広範で活発な海洋活動をしたオホーツク文化の担い手(モヨロ貝塚にちなんでモヨロ人とよばれる)たちは、奈良時代から平安時代にかけての比較的短い期間日本最北辺の地に渡来して生活し、消え去った少数民族の一集団であるが、このモヨロ人たちの文化伝統が後のアイヌ文化の形成に重要な役割を果たしている。

モヨロ人は顔立ちが平坦でアムール川流域の人々や後のサハリン・アイヌの人々に顔つきが似ているといわえる。

どの民族に属するか諸説があるが、ニブフ民族(ギリヤーク)説が有力とされる。近辺では湧別町川西にオホーツク文化遺跡がある。

続縄文時代の後半、サハリン南部の文化(オホーツク文化・モヨロ人)は道央へ進出しさらに南下の様相をみせる。

動揺した続縄文人たちが本州の東北・北陸(新潟県中部)までなんか移住して朝廷からは蝦夷とよばれていた。

大化の改新直後、「斉明朝は国域の拡大策をとり、安部比羅夫を将として服属しない蝦夷を征しめ、遠く北海道までもその威を及ぼさせた。比羅夫の征討軍は北陸から日本海岸沿いに木に北上し、東北の蝦夷(エミシ)〜渡島の粛慎(ミシハセ)を討つ」(『日本書紀』より)とあるが、この粛慎にはモヨロ人説があり、毛皮と鉄器の交易交渉が決裂し戦いになったと推測される。

(遠軽町「先史時代」より)

日本の先住民・縄文人

日本や中国の公認歴史書や公認文献に現れた日本の先住民。彼らの大部分は、大陸から弥生文化の入る前より、日本列島に住んでいた縄文人と言っていいだろう。次に挙げる呼称は、植民者、征服者たちが、先住民たちを軽蔑して付けた名前が多いため、正確さに欠け、一部は重複している呼称もあるだろう。

南方から見てみる。

沖縄人(南西諸島、南方系) 阿麻美人(南西諸島、南方系)

熊襲(南九州、南方系) 隼人 (南九州、インドネシア系)

安曇(北九州、インドシナ系) 肥人(西九州、南方系)

国栖(四国、畿内大和から関東、土蜘蛛と同族か)

佐伯(北陸から関東)

土蜘蛛(関東から西日本、ツングース系ウイルタか)

八束脛(関東、土蜘蛛と同族か) 越人、高志人(裏日本、ツングース系)

蝦夷(東日本、ツングース系)

毛人(東日本、苗族系オロチォン族の混血か 蝦夷と一部同族か)

粛慎(裏日本、ツングース系、エミシと重なるか)

労民(東日本、オロチョン) 穢多(東日本、アイヌ)

日の本(千島列島、コロボックス)

これらの人々は、ネグリュート系、マレー・ポリネシア系、インド・アーリアン系、ツングース系、アイヌ系と様々であり、何万年、何千年の間に棲み分け、共存したり、人種的、民族的な混交も進んだ。一万数千年の間、これらの縄文人たちは、国家や支配の無い平和な社会を保っていた。

日本の先住民は、長い間の混血の過程で縄文人としての特徴を持つことになる。彼らは弥生人と比較すれば、背が低く、胴は短く、手足が長く、肩幅が広い。頬骨がはり、顔の幅が広く、四角張った顔をしている眉間が突出し、鼻筋が通り、目鼻立ちがくっきりしている。眉毛、ひげ、体毛が濃く、骨は太く、頑丈であるという特徴である。

![]()

北のシルクロード・「山丹交易」

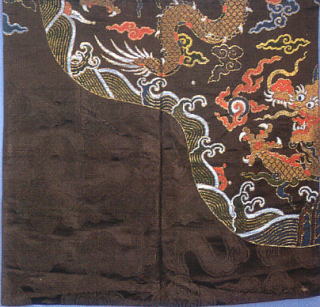

平成8年夏、上北郡野辺地町の旧家で二点の袱紗(ふくさ)に仕立てられた蝦夷錦が発見された

(「蝦夷錦・山丹服」19世紀まで、当時の日本では大陸の黒竜江(アムール)下流域を山丹といい、そこに住む人をサンタン人と呼んだ。そして、この人達が樺太(からふと)に渡り、樺太や北海道のアイヌとの間に展開した交易をサンタン交易といった。

当時、鎖国中であった日本では東西からの貿易品は全て長崎を通じて入ってきていたが、北では独自の交易が行われていた。

豪華な清朝の絹織物をもたらす北方貿易は、当時未知の世界だった北方に人々のロマンを抱かせ、流入された清朝の官服は蝦夷錦と呼ばれもてはやされた。

アイヌの長は龍紋入りの蝦夷錦を社会的地位にいるシンボルとして、和人の接遇や儀礼の折に晴着として着用したといわれている。一方、松前藩は蝦夷錦を幕府への献上品、あるいは諸国の大名への贈答品として、松前藩の存在をアピールするために活用した。

|

絹地(繻子地)に金糸、銀糸、染色糸で龍、瑞雲、卍字、花、蝙蝠、波涛の紋様の細密な

刺繍が施してある。裏には手引白木綿地と水色絹地が用いられている。

|

蝦夷錦の袱紗 中世から近世にかけて、北海道や樺太・大陸を結ぶ山丹交易によってもたらされた中国製の絹織物を蝦夷錦と呼んでいる。清朝の高官の高下によって織り込まれた龍には、4爪・3爪などの種類があった。

蝦夷錦は、大陸―サハリン―蝦夷地―和人地を結ぶ商業ルートを通じてもたらされたものであり、この交易の形態を山丹交易と呼ぶ。

北のシルクロード

−佐々木史郎著『北方から来た交易民』(NHKブックス)の紹介を兼ねて− 榎森 進

「 "北のシルクロード"という言葉は、未だ歴史用語としては必ずしも定着してはいないが、ここでは、主として江戸時代に、いわゆる「山丹交易」によって、中国産の絹織物が長崎経由ではなく、松前藩や蝦夷地幕領期の幕府を介して日本社会にもたらされていたことから、この北からの絹織物の交易の道を、中国と西方の諸地域を結んだ本来の"シルクロード"にあやかって、こう称することにした。

ところで、この"北のシルクロード"に関わる「山丹交易」に関する研究は、近年とみに盛んになってきている。その主要な特徴点を挙げると次のとおりである。

(1).近世の「鎖国」に対する理解のしかたが、近年大きく変わり、対外関係の窓口は長崎のみであった、という従来の「鎖国」観に代わって、当時の対外関係の窓口は、長崎の他に薩摩藩−琉球、対馬藩−朝鮮、松前藩−蝦夷地(アイヌ民族)という三つがあり、しかもこうした「四つの窓口」を介した対外関係のあり方は、相手の異国・異民族との対等な関係ではなく、中華思想を軸にした"華夷秩序"を基にして編成されていた、と解されるようになったこと。

(2).こうした「鎖国」に対する新たな理解を背景として、北の窓口である「松前口」のあり方の一つとしての「山丹交易」への関心が高まったこと。

(3).日本と中国・ロシアとの学術交流が進展するなかで、「山丹交易」の実態解明が急速に進展し、中国の研究者も北の「絲綢之路(シルクロード)」に関する研究をし始めたこと。以上の諸点がそれである。

本書は、サブタイトルに「絹と毛皮とサンタン人」とあるところからも分かるように、文化人類学を専門とする著者が、これまでの著者のアムール河下流域の先住少数民族に関するフィールドワークを軸にした研究成果を基にしつつも、「山丹交易」に関する従来の民族学・歴史学の研究成果を積極的に吸収しながら、近世の日本社会側から「サンタン人」と称された人々の社会や彼等の実態に迫ろうとしているところに本書の大きな特徴がある。

スペースが限られているので、本書を読んで私が最も興味を持った問題を一つのみ挙げると、かの有名なサハリン・アイヌの「サンタン人」との交易における"負債"の問題について、このアイヌの負債の本質は、当時「サンタン人」が他民族と交易する時には、商品の前渡し方式をとっていたところにある、と指摘しているところである。

従来この問題については、狡猾で奸智に富んだ「サンタン人」が無知蒙昧なアイヌを騙して交易していたために生じたものと説明され、しかも文化年間、松前奉行配下の松田傳十郎がアイヌの負債を肩代わりして「サンタン人」に支払い、アイヌの窮状を救った、という点のみが強調されてきただけに、この著者の指摘は重要である。

先住民族自身の立場に立ってものを見る視点の大切さを我々に示してくれた指摘であるからである。「山丹交易」は、ロシアが沿海地方やサハリンに進出してくる以前にあっては、中国−アムール河下流域の先住民族−サハリンのアイヌ民族−日本、という関係を軸にして発展したが、1858年の愛琿条約と1860年の北京条約を中心にした前近代の北方世界のあり方を知るうえでも貴重な文献である。」

|

|

|

| 目梨泊遺跡・オホーツク文化 | 目梨泊遺跡・オホーツク文化 | |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|